Les Portes de l’Enfer s’ouvrent au Paradis

Auteur: Patrice Sabater

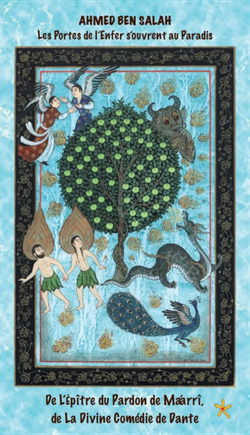

Ahmed Ben Salah, Les Portes de l’Enfer s’ouvrent au Paradis. De lépitre du Pardon de Máarrî, de la Divine Comédie de Dante, Éditions Orients (Paris)

Éditions Orients (Paris)

Avec ce premier ouvrage publié en 2025 aux Orients Éditions (Paris) et Déméter (Tunis), Ahmed Ben Salah s’attaque à un sujet ambitieux : mettre en dialogue deux chefs-d’œuvre de la littérature universelle, L’Épître du Pardon d’Abu al-‘Ala al-Ma‘arrî (XIᵉ siècle) et La Divine Comédie de Dante Alighieri (XIVᵉ siècle). L’imaginaire est toujours sous-jacent. Là où le Syrien déconstruit le dogme musulman avec humour, érudition et irrévérence, le Florentin édifie une architecture théologique qui deviendra celle du christianisme médiéval. L’ouvrage entend réhabiliter la pensée rationaliste arabo-musulmane en la confrontant à l’humanisme chrétien médiéval. L’auteur, ingénieur de formation et lecteur passionné, fait preuve d’une rigueur cartésienne et érudite pour revisiter ces univers en les confrontant non seulement sur le plan littéraire mais aussi théologique, philosophique, symbolique et culturel.

Les lecteurs les plus férus en Théologie et en herméneutique reconnaîtront dans le texte les débats autour des « Catégories théologiques » qui ont agité le Moyen-Âge, les joutes dogmatiques des grands maîtres de la Théologie au sein du Catholicisme d’abord, des autres Églises ensuite ; et aussi des deux autres religions monothéistes. Comment chacun d’entre elles a décliné ses orientations fondamentales, spirituelles et dogmatiques sur ces sujets qui eurent des incidences sur la vie des Hommes de leur temps ; et ce jusqu’à nos jours. Le livre a d’une certaine façon cette nouveauté, son actualité tout en gardant sa fraîcheur des Temps anciens.

Le titre de l’ouvrage est nettement inspiré d’un hadith du Prophète sur le Ramadan. Le titre « Les Portes de l’Enfer s’ouvrent au Paradis » prend un sens métaphorique. Il suggère qu’entre Enfer et Paradis les frontières sont perméables. Il exprime l’idée d’une ouverture entre les contraires, d’une absence de frontières infranchissables entre damnation et salut, suggérant que la miséricorde et la liberté de l’Homme transcendent les dogmes. Ce livre n’est pas un Traité statique mais une contribution dynamique, moderne, ouverte au dialogue à l’Autre dans sa singularité et ses différences. En définitive, l’ambition de l’auteur est de réhabiliter une partie du patrimoine arabe rationaliste souvent négligé, en insistant sur son rôle dans l’Histoire universelle des idées.

Les Portes de l’Enfer s’ouvrent au Paradis rapprochent deux géants de la littérature médiévale en comparant leurs visions contrastées de l’au-delà. Il fait résonner leurs voix avec les préoccupations contemporaines. Il ne s’agit pas d’une leçon de littérature comparée mais d’une réflexion sur la condition humaine. L’intention à peine cachée de l’auteur est d’œuvrer en vue d’une réappropriation d’un héritage humaniste arabo-musulman trop souvent laissé de côté sans lui prêter l’attention qu’il mériterait. Par son approche, Ahmed Ben Salah offre non seulement une lecture nouvelle d’al-Ma‘arrî et de Dante, mais aussi une invitation à repenser notre rapport à l’héritage spirituel et aux dogmes d’hier comme d’aujourd’hui. La ligne éditoriale d’Orients Éditions, qui publient ce merveilleux texte, semble être dans les mêmes pensées que l’auteur. Il ouvre des passerelles entre Orient et Occident pour permettre un dialogue permanent en replaçant ces deux voix médiévales entre la Foi et la raison, entre la satire et la théologie. L’apport intellectuel de cet ouvrage d’un format peu habituel, et sa capacité à relier patrimoine médiéval et enjeux contemporains apporte une certaine actualité et un certain intérêt sur les sujets traités.

Dante reste fidèle à la Théologie dogmatique. On dira aux dogmes en général (Enfer, Purgatoire et Paradis). Il construit une architecture dogmatique, ordonnée et hiérarchisée, où enfer, purgatoire et paradis reflètent la théologie chrétienne médiévale. Quant à Al-Ma‘arrî, imagine dans une démarche humaniste un Paradis ouvert aux poètes préislamiques. Sa pensée est critique, rationaliste et universaliste, annonçant les prémices d’un humanisme arabe. Le poète aveugle détourne les codes coraniques, se moque des gardiens de l’orthodoxie et fait entrer au Paradis des poètes, chanteuses et « kouffar » antéislamiques, condamné à l’Enfer par la nomenklatura théologique de son temps. Sa vision est nettement plus transgressive que celle de Dante Alighieri.

L’analyse de l’auteur a tendance à « promouvoir » la figure d’al-Ma‘arrî comme modèle de liberté et de critique, parfois au détriment de la richesse théologique et poétique de Dante. Dante mériterait d’être aussi bien porté et présenté par l’auteur que Al-Ma’arrî. Question d’équilibre… Pareillement, la pensée de penseur musulman subit les projections de Ahmed Ben Salah en projetant sur lui des catégories modernes (rationalisme, humanisme). Ce sont deux modes d’écriture de l’Au-delà : l’un normatif, l’autre plus sceptique.

Les Portes de l’Enfer s’ouvrent au Paradis constitue une contribution originale aux études comparées sur Dante et al-Ma‘arrî. Il met en valeur des passerelles culturelles et spirituelles souvent ignorées, en inscrivant la littérature arabe rationaliste dans une histoire mondiale des idées. Sa portée n’est pas seulement littéraire : elle est philosophique et politique, dans la mesure où l’ouvrage plaide pour une réappropriation d’un héritage critique arabo-musulman et pour un dialogue renouvelé entre Orient et Occident. Malgré ses déséquilibres et son ton parfois militant, le livre demeure une tentative intellectuelle stimulante qui enrichit la réflexion sur la circulation des imaginaires, la critique des dogmes et la possibilité d’un humanisme universel.

Ahmed Ben Salah rappelle qu’un humanisme critique a existé dans le monde arabo-musulman. Il invite à dépasser le “choc des civilisations” et à renouer avec une histoire partagée des idées. Cette théorie de Samuel Huntington exposée dans son livre "The Clash of Civilizations" (1996) repose sur la description d’un monde divisé en huit civilisations. Une civilisation est, selon Huntington, « le mode le plus élevé de regroupement et le niveau le plus haut d’identité culturelle dont les humains ont besoin pour se distinguer ». Selon son analyse la civilisation se définit par des éléments objectifs, comme la langue, l’histoire, et la religion.

L’originalité du livre est de montrer combien ces œuvres, tout en étant radicalement différentes, interrogent notre rapport à la foi et à la raison. Là où Dante reflète la puissance normative de l’Église médiévale, al-Ma‘arrî esquisse un humanisme sceptique et rationaliste, prémices d’une tradition critique arabo-musulmane trop souvent occultée. Pourrait-on y voir un précurseur d’u humanisme arabo-musulman, et ou d’un « islam éclairé » … ? L’essai se distingue par sa rigueur et sa pédagogie : riche en références, il rend accessibles des textes réputés difficiles. S’il tend parfois à magnifier al-Ma‘arrî au détriment de la complexité dantesque, il offre une lecture stimulante et profondément actuelle. L’auteur sait mettre en évidence les parallèles mais aussi les oppositions fondamentales entre les deux œuvres, montrant comment elles reflètent deux univers théologiques et culturels distincts. La bibliographie est solide. La pédagogie est limpide et accessible. Le travail de comparaison des deux postures sociales, spirituelles et théologiques est à noter en regard de la précision de ses analyses, la richesse de sa documentation en vulgarisant simplement deux œuvres complexes. Pour ce faire, il n’hésite pas à utiliser diverses sources : la philologie, la contextualisation historique et la comparaison intertextuelle.

Nous avons besoin d’auteurs éclairés qui savent replacer ces voix médiévales au cœur des débats contemporains sur la foi, la raison et la coexistence. Ils permettent aux Cultures et aux religions de se parler et de dialoguer positivement ensemble. Il convient pour y arriver de critiquer les dogmatismes contemporains et le fanatisme religieux. Contrer les replis identitaires et les lectures fondamentalistes étroites ainsi que la théorie stérile et dangereuse du « choc des civilisations » nous rappelle les apports de grands islamologues et penseurs contemporains tels que Mohammed Arkoun, Malek Chebel ou encore Abdelwahab Meddeb. Les penseurs chrétiens sur ce sujet ne sont pas non plus en reste. La tente de l’hospitalité reste ouverte pour ceux qui savent parler la langue du cœur avec les Hommes de bonne volonté en vivant à la fois d’une « Théologie d’En Haut » et d’une « Théologie d’En Bas ». Une lecture qui nous décentre…