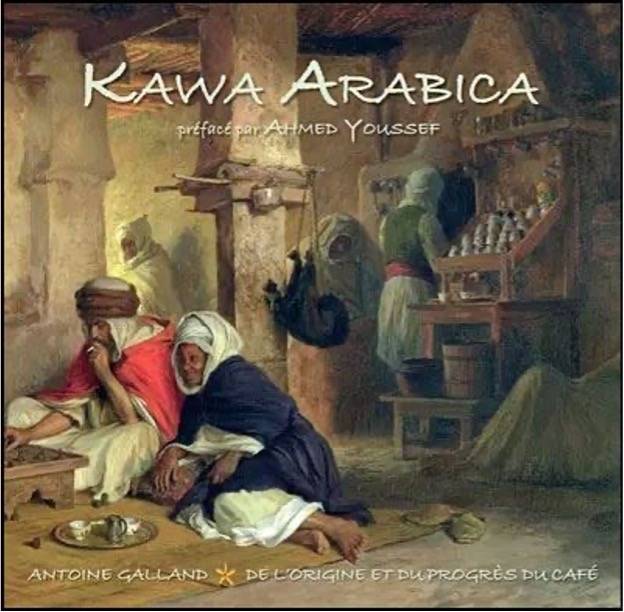

Kawa Arabica

Antoine GALLAND, Kawa Arabica – De l’origine et du progrès du café. Préfacé par Ahmed Youssef. Editions Orients, Paris 2024. 128 pages. (11,90 €)

Préfacé par Ahmed Youssef de l’Institut d’Egypte

Le livre « Kawa Arabica » publié par Orients Editions nous donne à découvrir à la fois une boisson de notre quotidien mais surtout à entrer dans une véritable histoire, une épopée, et savourer le chemin parcouru pour arriver aujourd’hui jusqu’à nos lèvres. C’est Ahmed Youssef qui préface cet ouvrage présentant le Traité d’Antoine Galland.

Selon Ahmed Youssef, il y a toujours une histoire qui est liée aux nations. Le café est un marqueur important de l’histoire des Cafés comme lieu où on le déguste et le savoure. Qu’il soit un « café turc », un « café arabe », un « café grec » ou un « café italien ». La dénomination qui semble secondaire est pourtant le signe d’une appartenance, et la trace dans l’histoire culturelle et commerciale entre les nations. Il devient très rapidement une boisson de prestige et de salon. A Istanbul, par exemple, il est le lieu préféré de la haute bourgeoisie.

Le livre publié par Ysabel Saïah Baudis nous présente cet extraordinaire Traité d’Antoine Galland « De l’origine et du progrès du café » (1699). On retiendra le mot « progrès » car si les médecins, tel Avicenne, donne le quitus pour justifier les vertus de cette boisson il est juste de dire que le café apporte une vision de progrès au Monde, et devient un précieux bien (« l’or noir ») que l’on va vouloir apprécier sous des formes différents. Repris par des poètes, chanté par Asmahan, porté par des politiques, « agent délicat » de la réflexion révolutionnaire et lieu de promotion fraternel de la rencontre le café s’inscrit dans l’Histoire des Hommes au-delà de ses lieux d’origine.

Le café est synonyme d’hospitalité. C’est le premier geste que l’hôte offre à son invité. Pour marquer le geste de l’accueil respectueux et fraternel, le cadre est précis et doit être le lieu de l’honneur, de la grâce, et de l’attention pour la personne qui vient sous la tente ou qui entre chez soi. On ne souhaite pas la bienvenue avec du thé mis seulement avec une boisson plus raffinée, plus onéreuse : le café.

Ce n’est qu’avec le café qu’on scelle véritablement une amitié durable ; et dans le désert il vaut mieux compté ses amis que ses ennemis aussi le café est à la fois désaltérant et permet l’accueil par celui qui nous accueille sous la tente comme celle d’Abraham à Mambré. Le livre commence par quelques mots du poète palestinien Mahmoud Darwich : « Vous, qui tenez sur les seuils, entrez, et prenez avec nous le café arabe. Vous pourriez vous sentir des humains comme nous… »

Le café est né à partir du moment où il est devenu un sujet politique au Caire au XVème siècle. Il provient du Yémen, d’Éthiopie, et arrive Caire aux Temps des Mamelouks. Il devient rapidement politique, et un enjeu financier et stratégique. Son nom vient du mot, de la racine « vin » ; et est rapidement interdit. La fatwa est levée au XVème siècle par le Sultan Kansowa Al-Ghoury à condition qu’il soit servi dans des lieux spécifiques. Il règne sans partage sur la Méditerranée. Le Sultan mamelouk n’hésite pas à se tourner vers Venise, Constantinople et Paris pour renflouer les caisses du sultanat.

Le café était connu en Orient bien avant de l’être en Europe. Les ports méditerranéens comme Venise ou Marseille ont été les premiers où l’on a découvert le café au XVIIe siècle. Il resta longtemps comme le « café à la turque » jusqu’au XIXe siècle, par décoction, sans filtrage. Il devient un « breuvage » oriental par excellence.

Jean Cocteau aimait reprendre cette image autour de la Méditerranée et cette boisson nouvelle donnant des couleurs et des invitations à la rencontre des Hommes entre eux. La Méditerranée devient véritablement le « Monde du café » ; nouvelle boisson et source d’enrichissement financier, culturel et produisant de nombreuses possibilités parfois inattendues… Toutefois, de nombreux jugements contradictoires ont été proférés contre cette nouvelle boisson orientale. Ses propriétés excitantes, qui maintenaient éveillé et en forme, en faisaient un danger potentiel. Les moines et les universitaires y voyaient là une boisson intéressante leur permettant de rester éveillés pour les temps de la prière et/ou de l’étude. Les Soufis également en prennent pour rester éveillés ; et d’ailleurs c’est la première chose qui est bue et offerte avant même le début d’un « Sema ».

On le célèbre ou on le décrit tout à la fois. Il fera même l’objet d’interdiction et de fatwas dans l’Empire ottoman… D’âpres et de vives discussions viennent mobiliser à La Mecque, au Caire et à Constantinople pour savoir s’il fallait accueillir ou interdire cette plante. Au XVIIIe siècle, le café fait son entrée en Europe et devient une boisson incontournable. Le nouveau produit passe par la Méditerranée, en provenance de l’Égypte et de la Péninsule Arabique, où l’on produisait notamment le célèbre « moka du Yémen ». L’essor de la consommation et le souci de retirer à l’Empire Ottoman son monopole commercial (qui lui permettait de réguler, voire de bloquer les flux) poussèrent les Occidentaux à développer la production de café dans un cadre colonial.

Au XIVème siècle, les Français inventent un gâteau exceptionnel au « Café de la Paix » (Paris) surnommait « Opéra » ; véritable mélange subtil entre le café, le chocolat et la praline. La France a su inventer son propre génie du café. C’est d’ailleurs GALLAND, diplomate français, orientaliste parlant trois langues orientales (l’arabe, le persan et le turc), qui a traduit les « Mille et une Nuits » de l’arabe en français. Il est nommé ambassadeur de France auprès du Sultan Mohamed IV, à Constantinople entre 1670 et 1675. Il est, en fait, le véritable promoteur du café auprès de Louis XIV, et de ce que l’on appellera les « Turqueries ». Au cœur du faste de la Cour du Roi-Soleil, il offre au monarque absolu une tasse, en porcelaine provenant de Chine, de café sucré. Le roi se tourne résolument vers l’Orient. Il introduit l’imaginaire oriental dans l’ADN occidental, et avant même de traduire cette grande œuvre il propose un Traité sur le Café. Il voyait dans cette boisson un « progrès » indéniable et riche de milles vertus… Il le voyait comme un produit en train de conquérir le Monde.

L’apparition de maisons de Café est bien antérieure au XVIIIe siècle, en Occident comme en Orient. A Damas, au XVIIe on voit se développer des Cafés en bordure des villes ou au bord des jardins ainsi que dans les centres urbains, proche des mosquées ou des barbiers. En Occident, ce sont les Italiens qui ont inventé le concept de la « Caféteria ». Il fallait trouver un lieu où l’on pouvait prendre du thé ou du café à la fois. Les Vénitiens, à l’ombre du Palais des Doges, invente le café « à la vénitienne ». Les premiers écrits que l'on trouve relatifs au café sont de Francesco Morosini, alors Prévôt à Constantinople entre 1582 et 1585. Il était vendu à Venise comme plante médicinale en 1638.

Il fallut encore un peu de temps pour que l'on comprenne que le café était autre chose qu'un remède, et en 1683 que s'ouvre dans les Procuraties Nuove le premier Café, (“Bottega da Caffè”). Aujourd’hui encore, le Café Florian, le plus célèbre des cafés vénitiens de la Place Saint Marc, reste le symbole du luxe et du raffinement du XVIIIème siècle. Il a accueilli tous les plus grands notables de Venise, et a été inauguré par Floriano Francesconi le 29 décembre 1720 sous le nom de « Venezia Trionfante ». Rebaptisé du nom de son fondateur, il est le rendez-vous de la haute société vénitienne et des célébrités : Casanova, Goldoni, Alfred de Musset, George Sand, Madame de Staël, Charles Dickens, Honoré de Balzac, Henry James, Lord Byron, Marcel Proust… La seule chose sur laquelle les Vénitiens et les Doges étaient d’accord avec les Ottomans c’était… bien sûr le Café ! L’Italie et la Turquie ont été de réelles civilisations du café.

En Occident, les Cafés s’adressent à une clientèle favorisée, et très prisé par les classes supérieures. Véritables lieux de rencontres et de sociabilité, longtemps interdits aux femmes, il devient un lieu pour penser la société et la politique de son temps. C’est ainsi que « Le Procope », à Paris tenu par un italien (1686), a été un Café révolutionnaire autour des tasses de thé. On y rencontre Voltaire, Rousseau ou Montesquieu. Les philosophes des Lumières, s’y retrouvent pour échanger leurs idées… Diderot et d’Alembert y sont des clients permanents, tout comme Benjamin Franklin. Il devient un des Cafés littéraires les plus courus de la Capitale. Le lieu est le repaire des révolutionnaires. Les Cordeliers, Danton et Marat, les Jacobins s’y retrouvent tout comme Robespierre.

Un personnage de première importance arrive pour mener à bien la Campagne d’Egypte. Il s’agit du jeune Bonaparte, le futur empereur des Français : Napoléon 1er. Le 1er juillet 1798, Bonaparte entre à Alexandrie. Après 6 heures de bataille, exténué après le labeur guerrier reçoit un café comme marque d’hospitalité et d’attention. Il est subjugué et émerveillé ! Il devient un promoteur actif du café en Méditerranée ouvrant des perspectives au-delà de la « Mare Nostrum ». Il monopolise le commerce du café, et devient le véritable acteur commercial et politique exclusif d’une stratégique efficace pour faire du café en Méditerranée un incontournable pour conquérir les palets, les salons, les routes commerciales, remplir les caisses de l’Empire et asseoir son assise politique. Ah ! ce que faire un peu de liquide dans une tasse de porcelaine !!! A Sainte Hélène, quand il est malade, il demande beaucoup de café ; et sans doute cela aura peut-être contribué à l’altération de sa santé… Cela est une autre histoire.

Le chocolat ne trouve pas les mêmes degrés de succès que le café, et le thé reste le bien de l’Empire britannique et de ses dépendances jusqu’aux confins du Commonwealth.

Le café reste le chemin d’une quête intérieure et humaine. Antoine Galland perçoit qu’à travers cette boisson c’est un ensemble de codes, de possibilités pour la rencontre pour que l’Homme grandisse et s‘épanouisse. Des Diwans aux salons littéraires, des cafétérias aux espaces soufis des Derviches, au célèbre Café damascène près de la Mosquée des Omeyades où l’on comptait des histoires animées par un conteur fervent autour d’un « qahwa » la boisson remplit sa mission civilisatrice. Il évoque aussi pratique divinatoire de la « cafédomancie » où l’on essaie de lire encore aujourd’hui quel sera son présent et surtout son avenir. Et ce n’est sans compter la « Baraka du café » que rapporte Ahmed Youssef autour des souvenirs de sa mère et de sa famille à Alexandrie lorsque l’on renversait le fameux et coûteux élixir devenant « la baraka », une véritable prière, une bénédiction pour la maison transcendant son aspect physique vers son aspect métaphysique ; et alors là, on entre véritablement dans le vif du sujet et au cœur de la « mystique du café ».

Ce petit livre si bien agrémenté de belles photos nous donne la joie de parcourir ces pages avec envie, avec bonheur au sujet d’une boisson devenue de nos jours assez banale…, du moins en Occident. Et, certainement c’est avec la chanteuse Asmahan qu’il nous conclure en réécoutant sa sublime chanson « Ahwa, qahwa » (l’amour, c’est le café) au cœur d’un film égyptien en 1944. L’Arabe joue avec le double sens que l’on perçoit à l’oreille voulant rapprocher « l’amour » à « la vengeance ». Mais désormais grâce au Traité d’Antoine Galland, à la plume d’Ahmed Youssef et au savoir-faire et au savoir-éditer d’Ysabel Saïah Baudis découvrant toujours de belles histoires à nous partager nous ne boirons plus le café comme avant… Il sera pour nous un voyage, une hospitalité, un amour et du partage dans un monde qui se renferme de plus en plume. A lire et à déguster finement et à satiété !!!